えいや!と

購入して3ヶ月。

とうとうHHKBの上位互換とも言うべき我が憧れのキーボード。RealForce RC1を購入してしまいました。

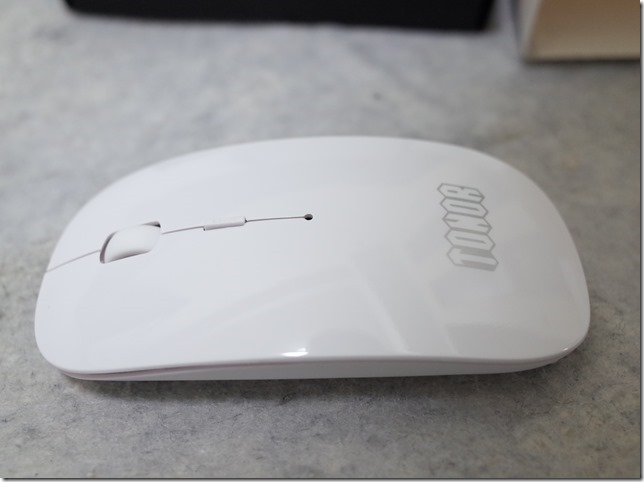

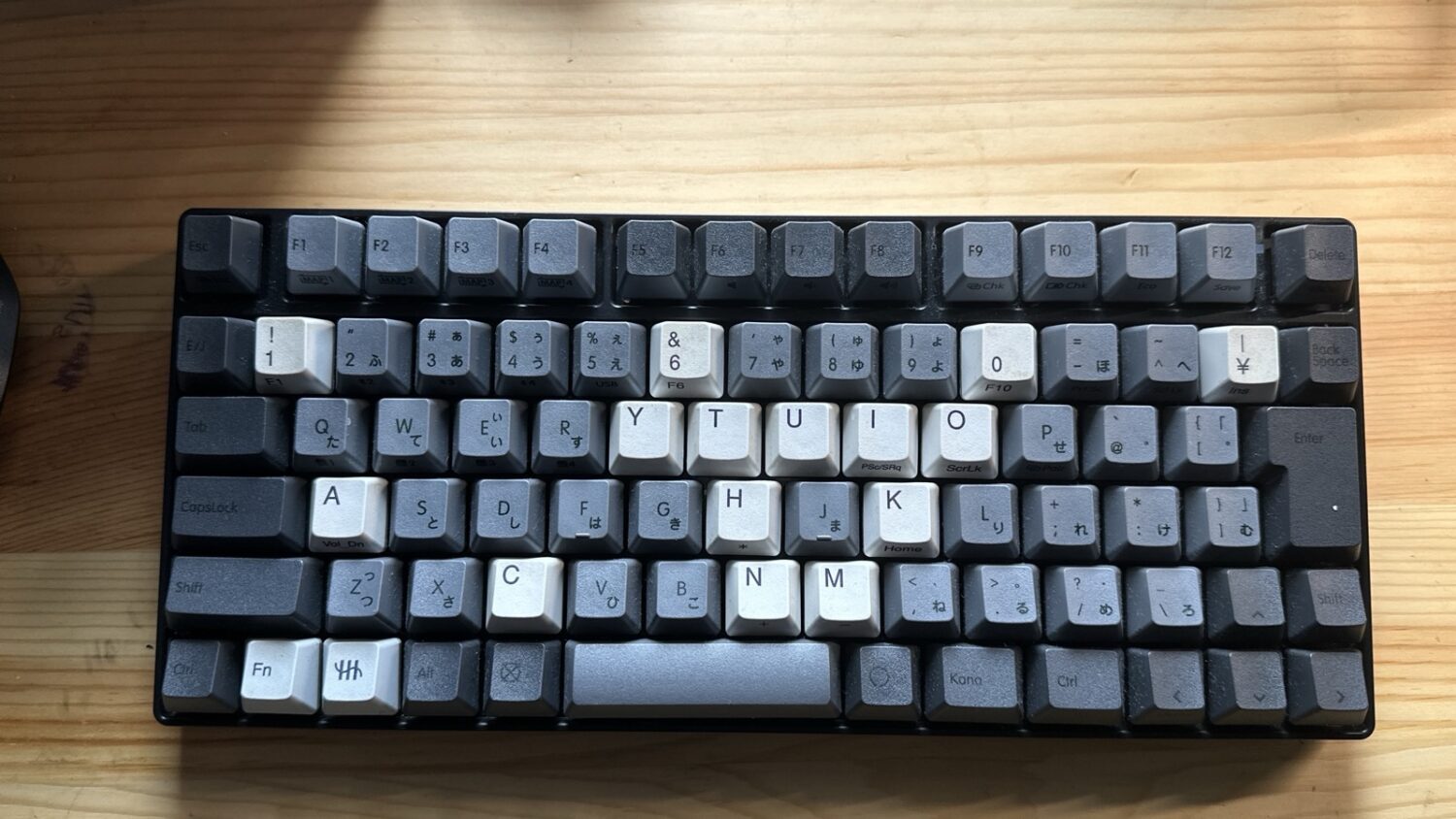

僕が購入したのは、これ。

45gではなく30gの方。

キータッチは軽いほうが良いに違いない……。

そう思って購入したのですが、

これが

大問題。

購入当初は、失敗した!と、

後悔しまくっていて、売却を何度も検討していました。

とにかく、誤入力が頻発。

それに、キータッチもざらざらとしていて馴染めず。

恐らく、購入当初はそう感じる方も結構多いのではないでしょうか。

そう言う方に向けて記事にしてみました。

ファーストインプレッション

とりあえず、購入当初(3ヶ月ほど前)、僕がどう感じたのか、当時のメモを元に書いてみたいと思います。

1、大きい

とにかく、大きく感じました。

HHKBも大きいとは思っていましたが、それよりも確実に大きい(嵩張る)です。

ファンクションキーがついているのですから、そりゃ当然で、HHKBで使っていたキーケースは全て使えません。

メーカーは持ち歩けるキーボードをコンセプトにして売っているようですが、残念ながら、簡単にバッグに入れて持ち運ぶというような代物ではないです。

2、誤入力が頻発する

最初に述べた通りです。

チャタリングではありません。

誤入力です。

どうも、キーが敏感すぎてちょっと触れただけでも反応してしまうようです。

キーボードの根幹を大きく揺らす出来事で、

天下のリアルフォースいったいどうした?

真剣に悩みましたね。

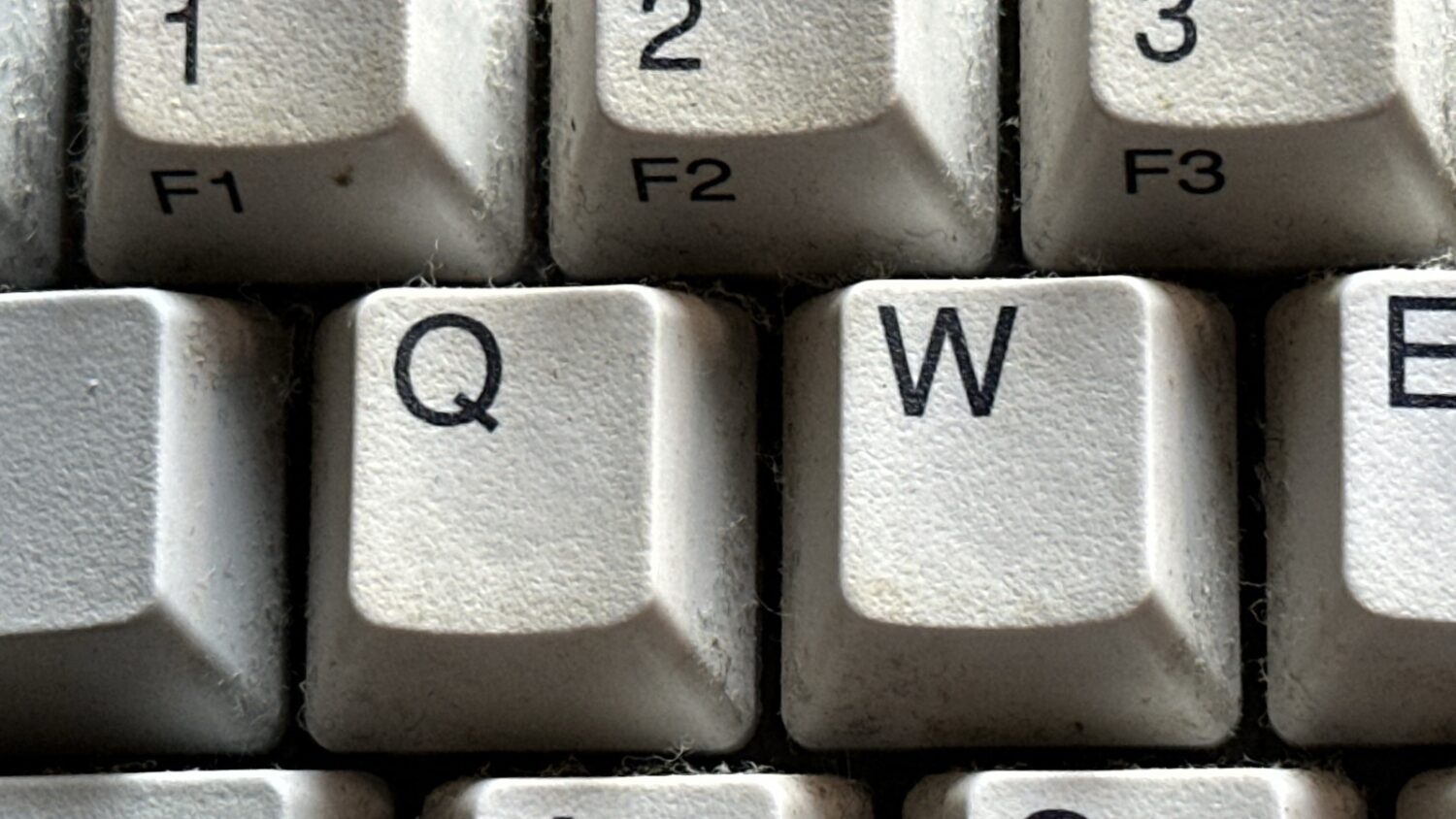

3、ザラザラしたキーの感触が嫌

HHKBの何が良かったかというと、スコスコという静音性と、吸い付くようなキータッチ。これが最高だったのです。

この感触に乗せられて、何文字でも永遠に打ちたいと思ってしまうのです。

ですが、RC1は静音性は一緒ですが、吸い付いてはくれません。特に僕のは30gタイプなのか、押して戻ってくる感触はそれほど強くないのでしょう。

また、キーの表面はザラザラしていて、当初はこれもオツなものだと思っていましたが、使ううちやはり、僕の求めるものではないと感じ始めました。

この辺りは好みの問題だと思うので、大袈裟に騒ぐのはいけないのでしょうが、でも、

個人的には大問題です。

4、充電タイプなのは良い

メインで使っていたHHKBは電池式で、これが不満で。とにかく電池の管理が面倒くさい。

以前は電池で動くタイプの製品が多かったので、管理はとくに苦にならなかったのですが、いつのまにか

ほとんどの製品が充電式に変わってしまい、電池式はほぼHHKBだけになってしまっていました。

HHKBだけのために、電池の管理をする。そんな面倒くさいこと僕がしたいわけありません。

なので、HHKBのほぼ上位互換機ともいえるRC1が充電式になったのは最初から非常に好印象でした。

5、普通じゃん

相対的な使い心地は

HHKBとほとんど変わりませんでした。

それよりも、先程述べたように、誤入力とか、タッチ感だったりマイナス面のほうが多くて、上位互換と思っていたのは見事に裏切られてしまいました。

初リアルフォースだったのですが、

なんだ普通のキーボードじゃん。ってがっかりで、それならあえて高い金を払ってまで購入する必要はなかったのです。

MacでもWindowsでもiPadでも。統一した日本語のオンオフ

ここから先は、購入してから1ヶ月ほどしてから気づき、改善できた項目です。

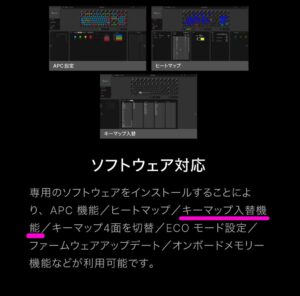

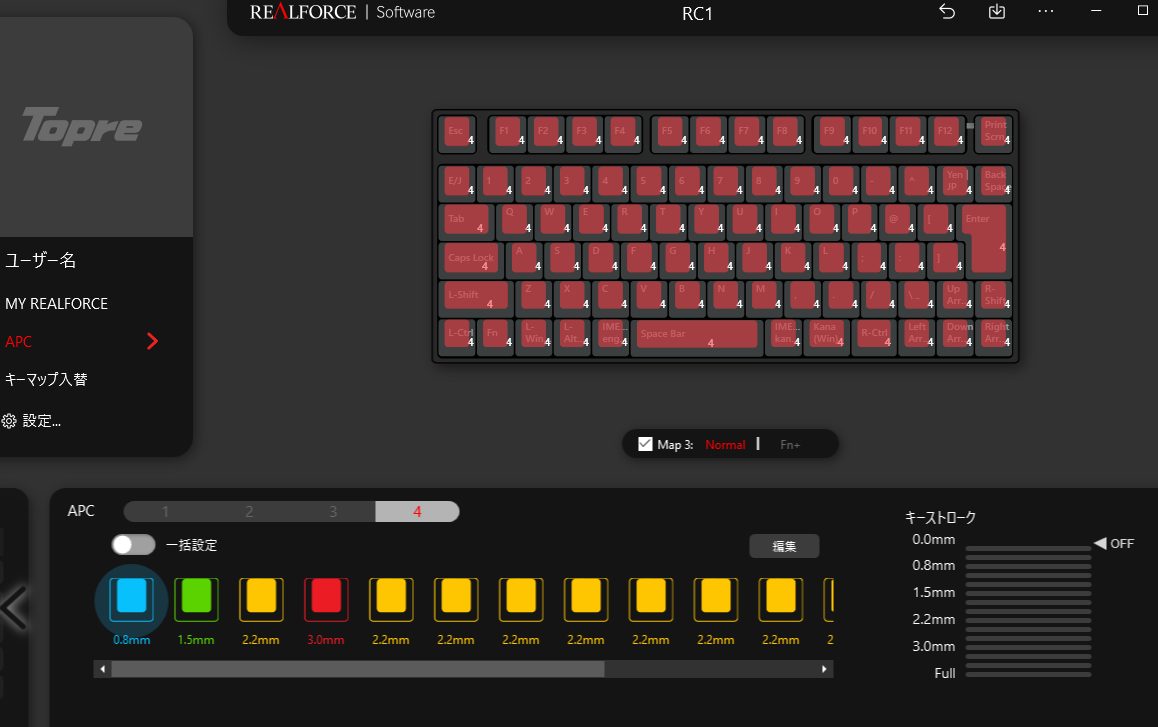

このRC1には、キーレイアウトを変更できるソフトウエアが「内蔵」されています。

表現はちょっと違うのかもしれませんが、「REALFORCE CONNECT」という専用ソフトで設定した内容が、キーボード本体に残せる仕組み。

したがって、その設定内容は複数のパソコンを変更しても反映され

たとえば、設定した内容は、WindowsでもMacでもiPadやスマホでもそのまま利用できます。

それ自体は、事前に知っていたのですが、

この「内蔵」されている。ってのがいかに便利か。

実際に使ってみて初めてわかりました。

主にその効果を実感しているのが、日本語のオンオフです。

設定次第で、

MacでもWindows、iPad・iPhoneでも共通して使えます。

僕の設定は以下。

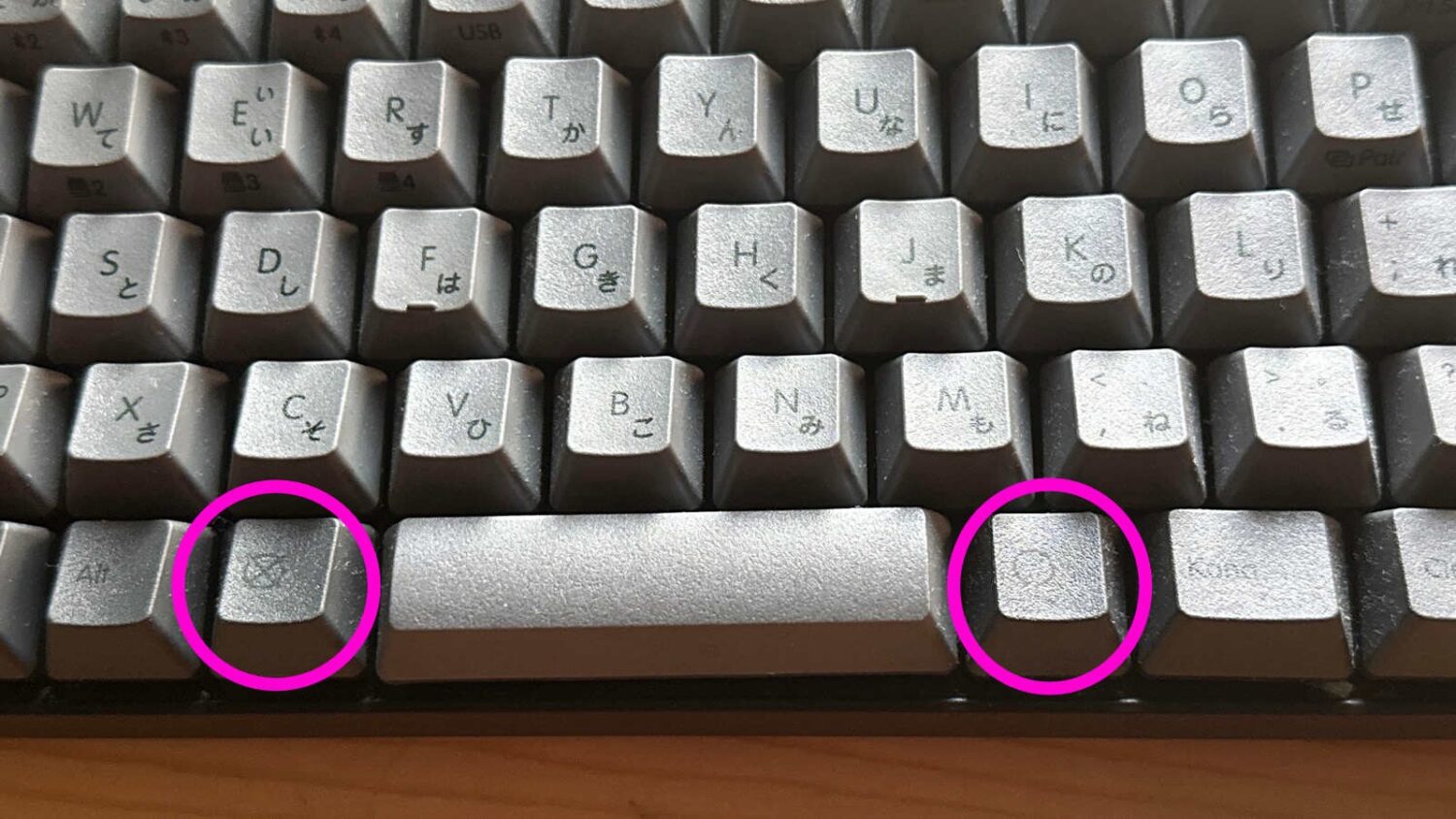

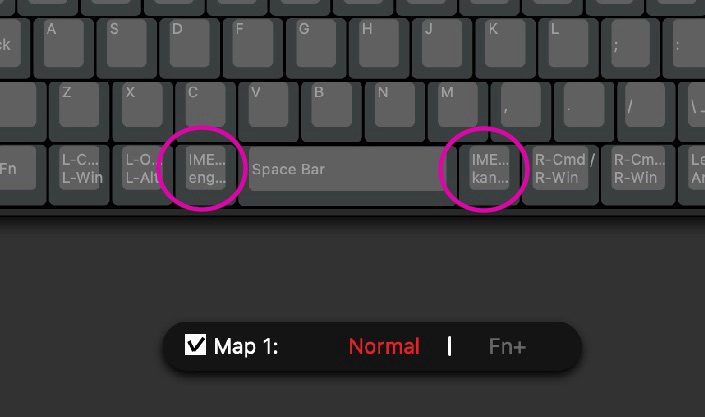

スペースキーの両隣

デフォルトでは、左が無変換。右が変換キーに設定されていますが、これだと恐らくWindowsしか動作しない。

これを

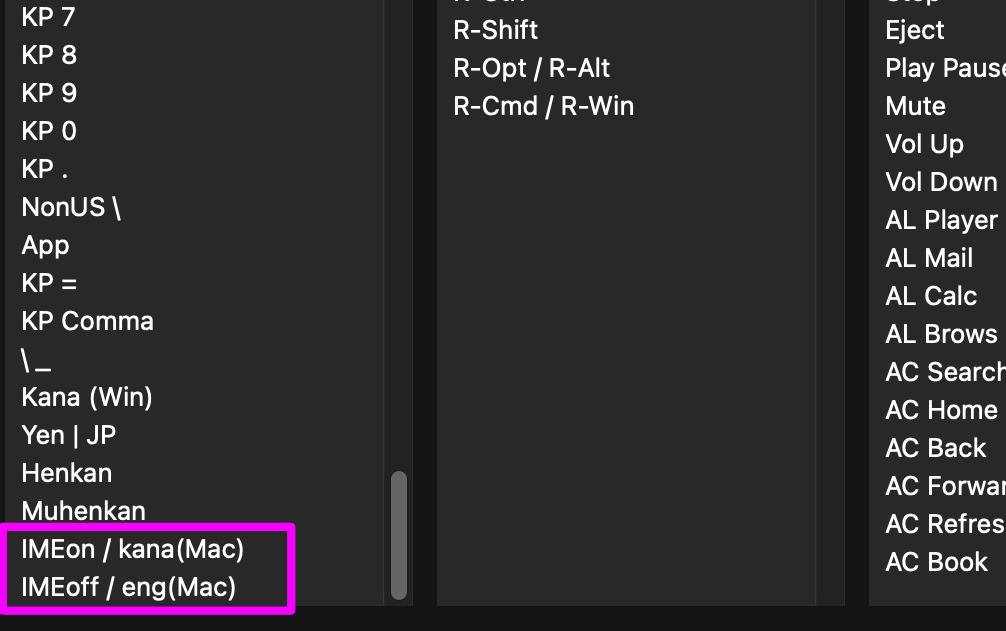

左=IME Eng

右=IME Kana

と変えたところ

macでもウインドウズでもiPadでも、スペースの左キーで英数字。右キーでひらがな。と操作することが可能になります。

※但し、表記上はカッコ書きでMacと記載がありますから、Mac以外での動作は保証できるわけではなさそう

たったこれだけのことで、HHKBではできなかったことができるようになりました。

実は、HHKBはMacとウインドウズマシンで切り替えながら使うのがものすごく敷居が高い。

左のCTRキーがAの左にあるので、外付けキーではうまくできても、PC本体を操作する際はできないとか、

また、キーボードの裏にあるディップスイッチも、分かりにくくチグハグで、マニアック過ぎてストレスが溜まる設計です(少なくとも僕はそう)。

RC1は非常にシンプル。

加えて、キーリマップ機能を利用すれば、非常に快適。

iPadで文章を作成しながら、Windows機でFXのMT4というソフトを操作したり、macで画像編集をやったり、

そういう操作が切り替えながらストレスなしに行えるようになります。

RC1が手放せなくなりました。

たったこれだけのことなのですが、そのワンポイントが非常に効いてます。

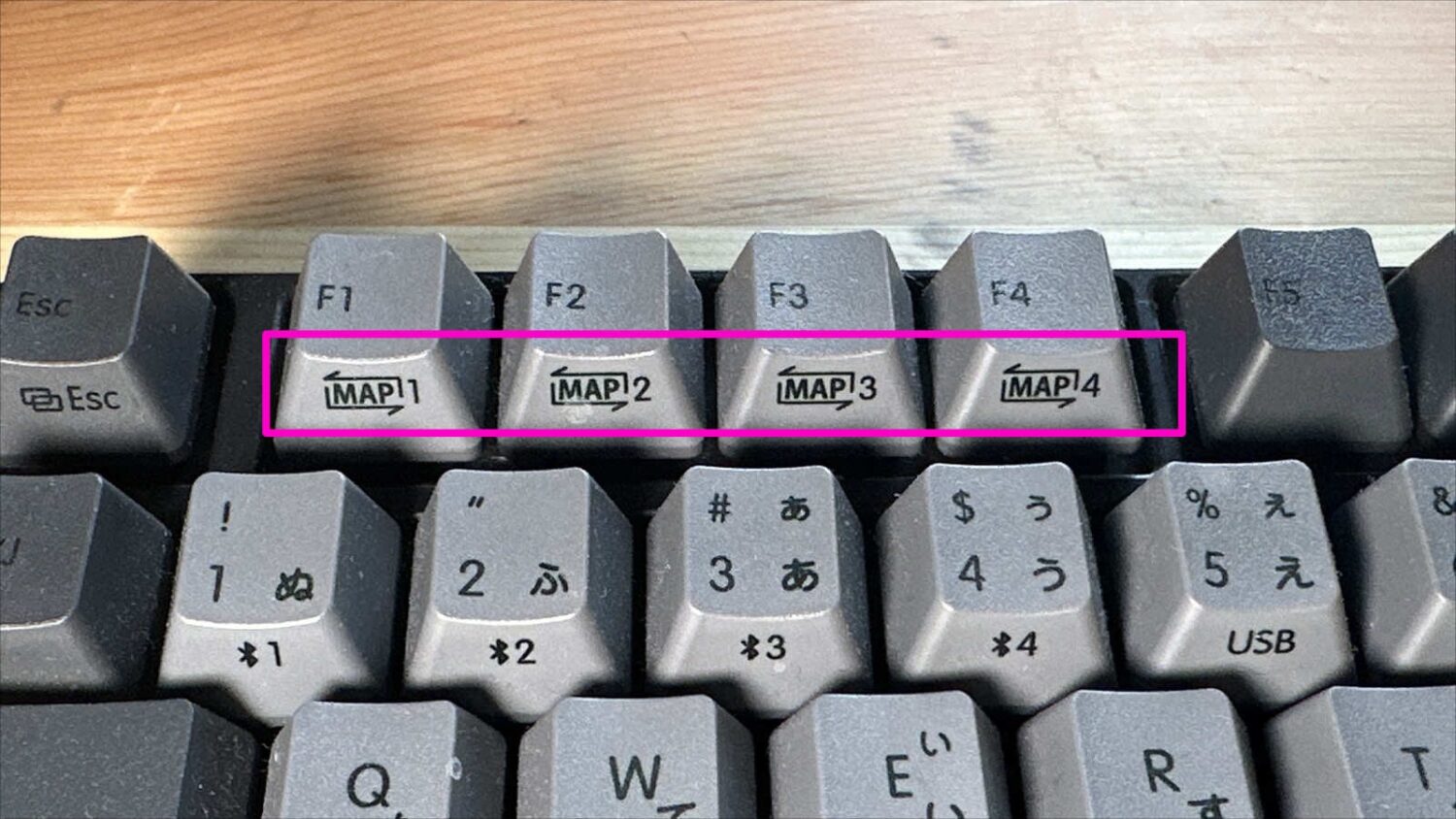

そして、レイアウト設定は4つ登録が可能で、Fn+F1~F4の操作で即座に変更できます。マック用レイアウト、アイパッド用、ウインドウズマシン用など、まさに切り替えながら最適なキー配置で使えます。

僕のRC1に対する評価は180度変わってしまいました。

カスタマイズ

最初は馴染めなかったRC1。

それを使えるキーボードにするために、いくつかのカスタマイズを行いました。

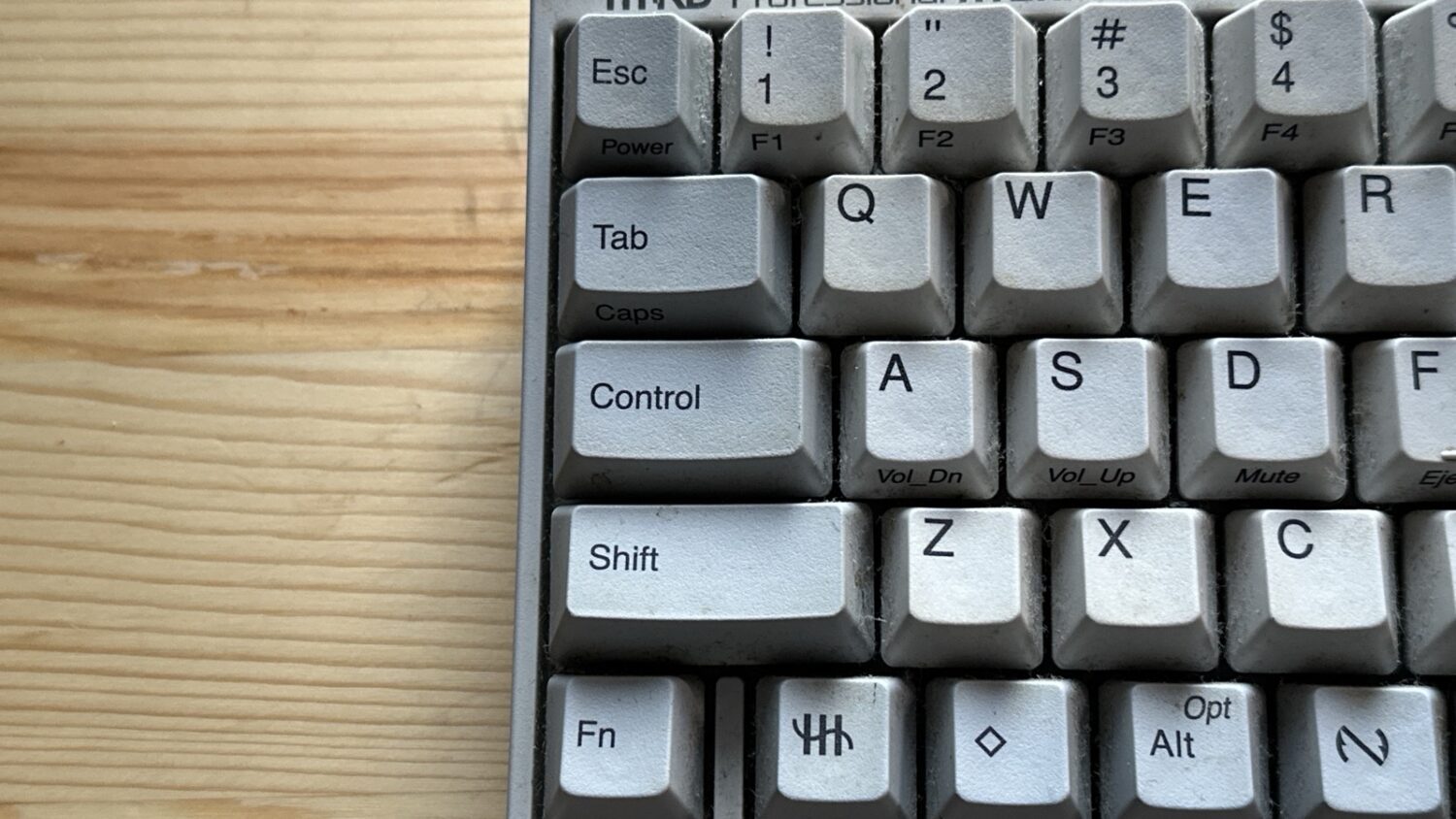

(1)ザラザラのキーをHHKBのキーに変更

HHKBの吸い付くようなキータッチをRC1でも実現したい。

試しにやってみたのが古くなり、使ってなかったHHKBClassicのキーをRC1のと交換することでした。

なんと、相互のキーは互換性があり、ピッタリで使うことができます(保証するものではありませんが)。

RC1のザラザラした感触とおさらばすることができました。

しかも、HHKBのキーは白なので視認性が良く、より使いやすく感じます。

全部のキーを交換していないのは、専用キーのありかが分からなくなってしまうから。

例えば、キーレイアウト指定キーや、ペアリングキー。など

専用キーはわかりやすい様に印字されていて、これがないと分からなくなって操作に支障がでます。

だから、全部は交換できない。

HHKBのキーだけも販売しているので、そういうのを使うのも手です。(ただし、合う合わないは自己責任で)

ま、このへんはあくまで個人の好みでして、

よく見てみると、HHKBのキーもザラザラ感が全くない訳ではなく、非常に感覚的な話。非常に主観が混じったものであることはあらかじめご了承ください。

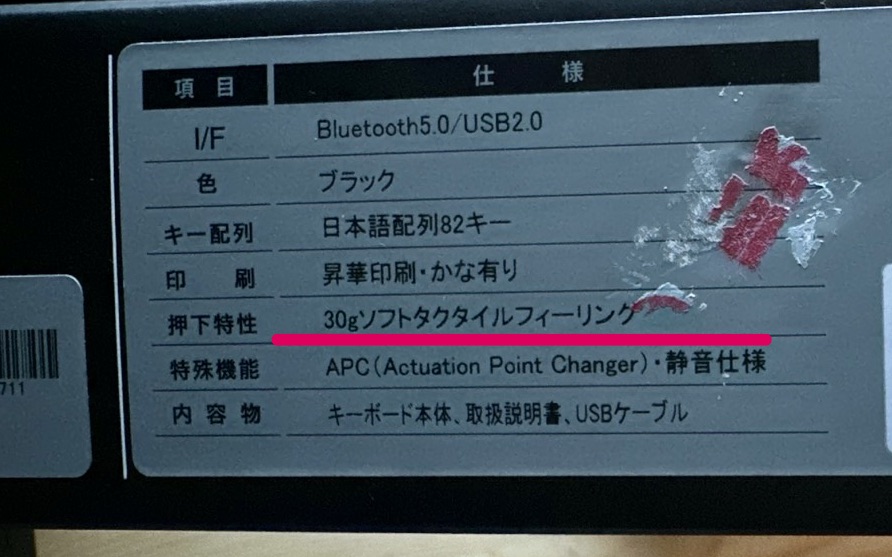

(2)APC変更で誤入力が激減

当初、お話したように、RC1では誤入力が頻発しました。

タイプミスの連続でとても使えたものじゃありません。

僕はその原因は30gの反発力の弱いキーボードを使っているからだと思っていました。

45gの方を買わなかった自分を恨みました。なにしろ3万円以上もするキーボードです。

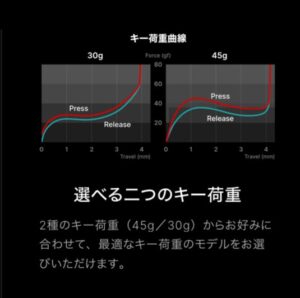

しかし、時間が経ってから、よく調べてみると、RC1の表記にある30gと45gというのは、

押下特性と表示されます。

わかりやすく言うと「キー荷重」です。

つまり、キーを押すのに必要な重さとでもいうのでしょうか。

キー荷重 = 入力に必要な押す圧力

これが30gと45gを選択できるようになっているわけです。

それに対して、実はRC1にはもう一つ特徴的な調整機能がありました。

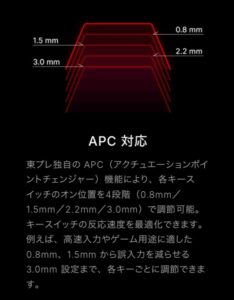

それがAPC。

APC(アクチュエーションポイントチェンジャー)

入力してキーのスイッチがオンになる(つまり文字が入力される)のに必要なキーの「深さ」を調整する機能のことです。

しかも、全体ではなく一つひとつのキーごとに設定ができるらしい。(そこまでするか…)

もちろん、そういった機能が搭載されている、というのは知っていました。

でも、ほとんど気に留めていなかった。

RC1では0.8mm、1.5mm、2.2mm、3.0mmと4段階で設定できるようになっていて、

調べてみるとデフォルトでは一番浅い0.8mmに設定されていました(3.0mmという方もおられて個体差があるようです)。

一番浅いということは、

キーを軽く押しただけで入力されるということ。

試しにAPCを段階的に深くしていって一番深い3.0mmに変更したところ、余計なキーを触っても反応せず意図した通りに的確に入力することができるようになりました。

そう。

実は、APCこそ、誤入力の原因だったのです。

ちょっと、触れただけでも反応してしまう。神経過敏症とでも言うのか。

まったく、余計な調整機能が搭載されているものです(僕は、この機能は不要だと思いました)。

30gのキー荷重だから誤入力が発生する、というのは勘違いだったのです。

これで、RC1を快適に使えるようになりました。

バッテリーのスリープ機能はやや複雑

ただ、1つ懸念材料と思われるのが、バッテリーのスリープ機能です。

内蔵リチウムの充電方式になっていることで、当初は非常に歓迎していたのですが、使っているうちにだんだん、欠点に気づき始めました。

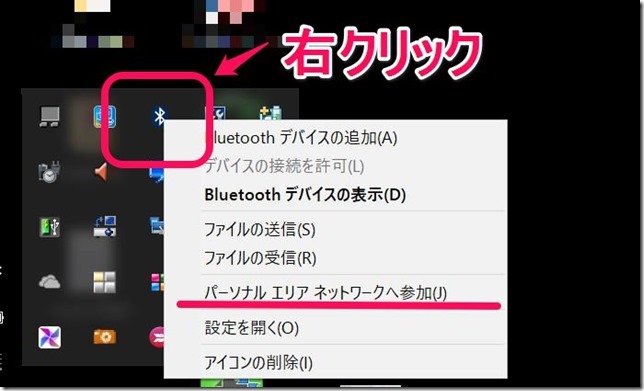

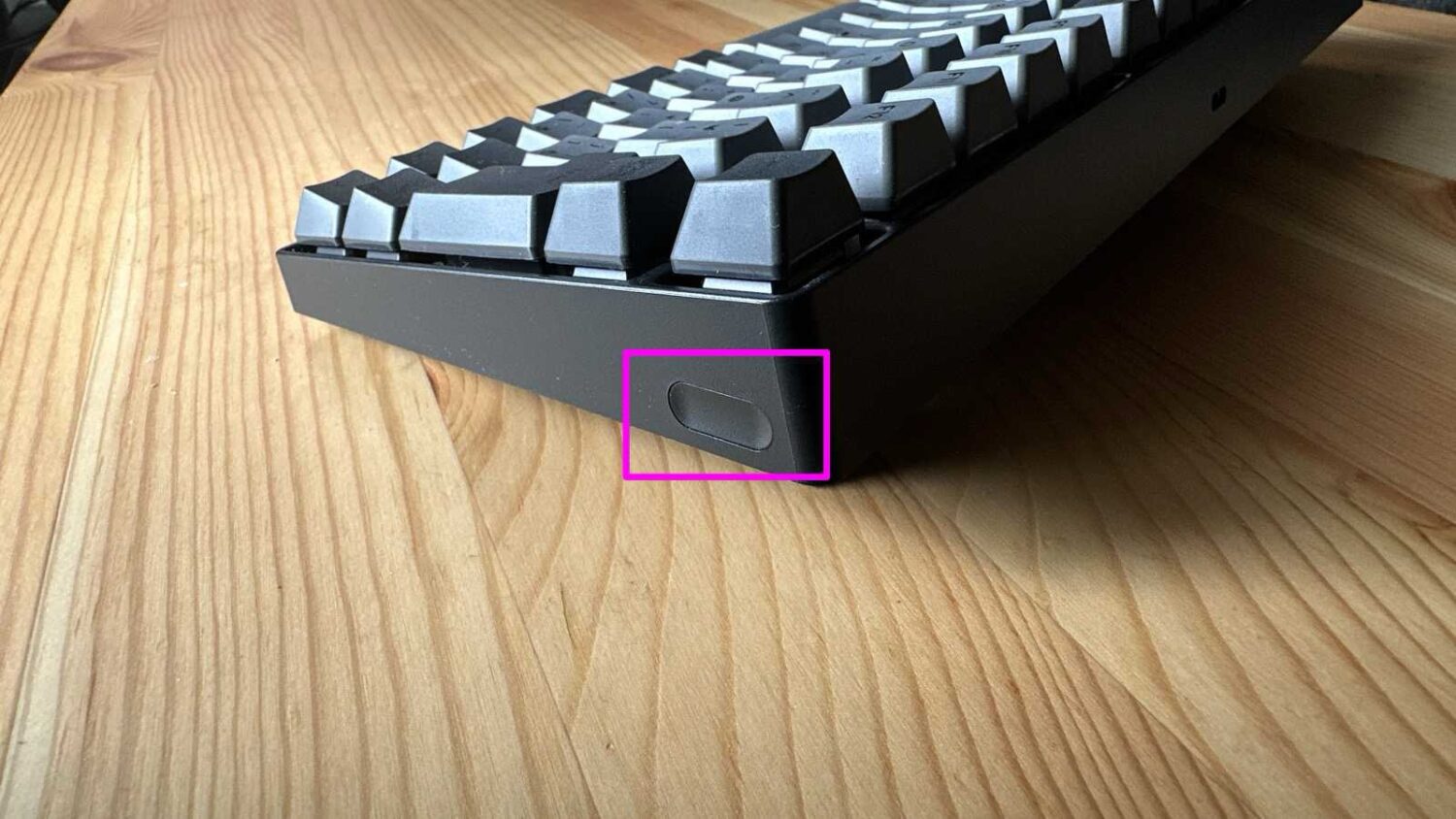

RC1のバッテリー管理の方法は基本的に3つ。

一つが、所定の時間が経過したら電源オフにするモード。

これがデフォルト。

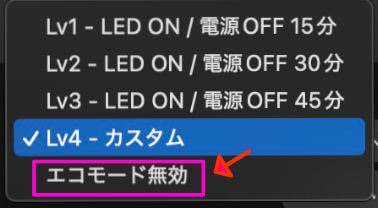

基本15分、30分、45分から選択するようになっていますが(上図のLv1〜3)、Lv4のカスタム設定で10分ごと180分まで設定することも可能です。所定の時間にオフにすることで、バッテリーの持続時間を増やそうという狙いです。

なお、このバッテリー方式の切り替えも、Realforce Connectから行います。

ただ、このモード。

時間が経過したら電源オフになるので、その後、使うには電源ボタンをいちいち押さないといけません。

これが面倒臭い。

電源がオフになったことに気づかないことが多いからです。

キーを打とうとしたら、入力できない。あれ、となってから、そういえば。となる。

ワンテンポ空いてしまうのがイマイチな感じです。

HHKBでは、スリープ機能があったので、復帰するにはいづれかのキーを叩くだけですぐ使えたので、ここはちょっと劣るよな、と思いました。

2つ目が、常時電源オン。

つまり、節電しないで使い続けることができるモードで、電源はオフになりませんから一番楽。

設定は、この「エコモード無効」にすればOK。

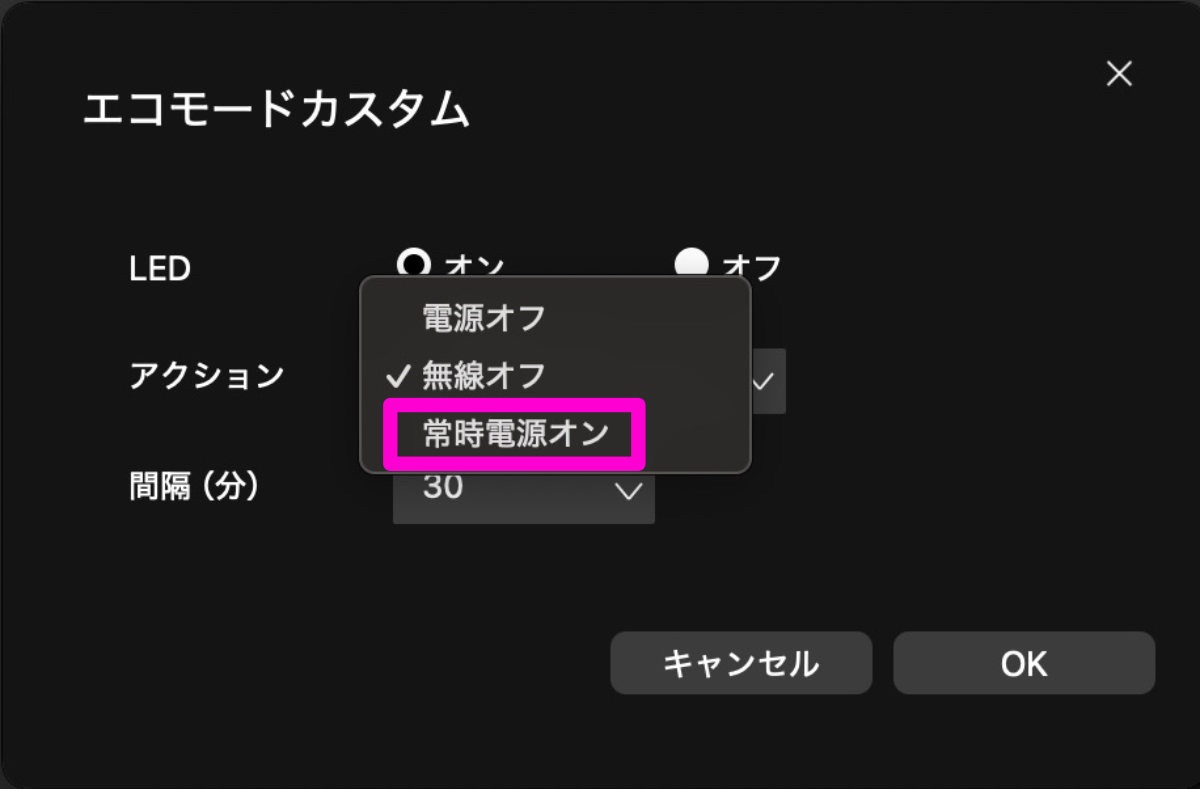

実は、カスタマイズの設定にも常時電源オンというモードがあって、どこが違うかというと、

どうもエコモード無効はLED、つまりCapsやNumなどが点灯する仕様になっているのに対し、カスタマイズの常時電源オンではこのLEDのオンオフの選択ができる点が違うようです。なので、より節電して長く使いたいならカスタマイズの常時電源オンでLEDオフにして使うと良いでしょう。

で、使った結果なのですが、

環境にもよるでしょうが4,5日くらいでバッテリー残量がなくなってしまいます。

使い続けるにはバッテリーを充電しないといけません。

これを短いと捉えるか、こんなもんと捉えるか。

RC1ではUSB充電しながらでも入力作業はできるようですから、それほど大きな問題ではないのかもしれません。

しかし個人的にはやっぱ短かすぎるよな、と思います。

家にはロジクールのMX miniという人気のキーボードがあるのですが、こちらはキーボードのライトをオンにした状態で平気で1,2ヶ月(もちろん頻度も少ないけど)は持ちますから、ついつい、比較してしまう。

それと、エコモード無効や、常時電源オンモードを使い続けるとひょっとすると、内蔵バッテリーの劣化が進むのかもしれません。このあたり、実際つかってみないと分からないので、不安要素です。

3つめ

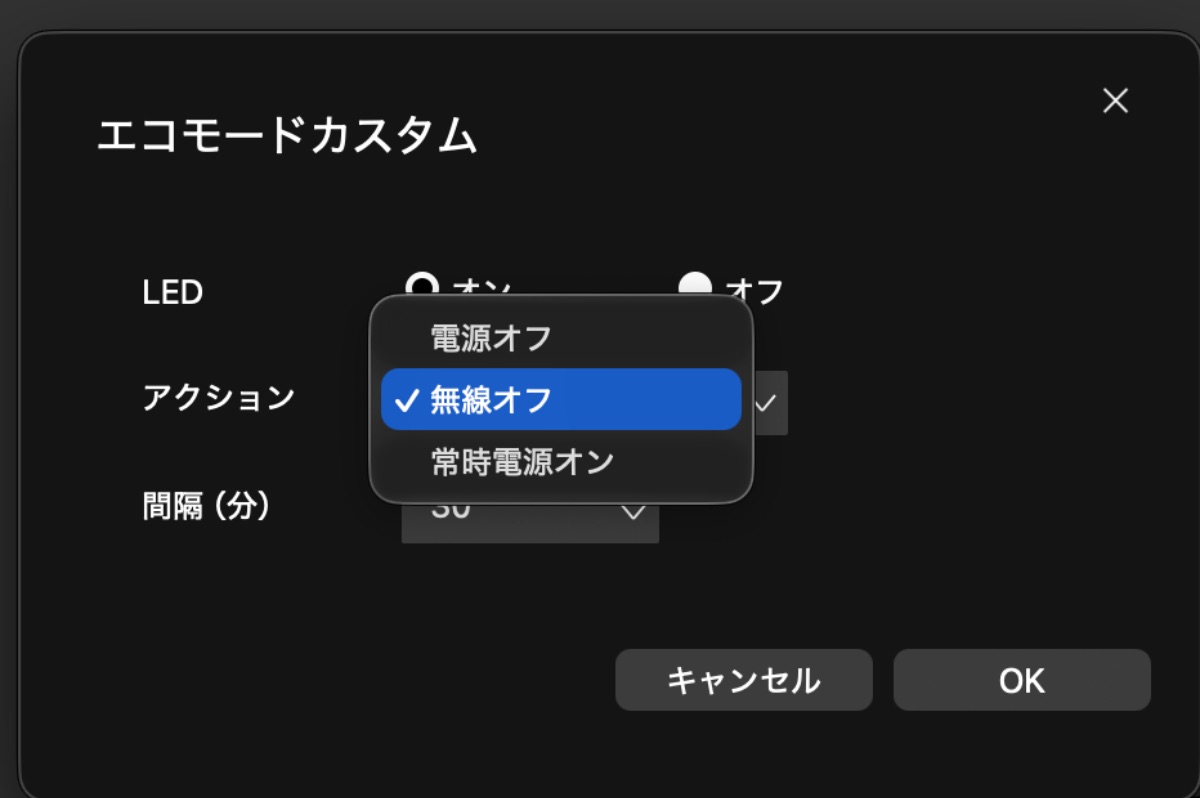

無線オフのモードってのがあります。

ようはBluetooth接続を所定の時間が来たらオフにしてくれるモードで、電源はついたままです。

ようはBluetooth接続を所定の時間が来たらオフにしてくれるモードで、電源はついたままです。

専門的なことは分かりませんが、HHKBのスリープ機能ってのは多分これと同じではないかと思っています。

常時電源オンの進化版といった感じなのですが、実際に使ってみるとオフから戻るのに2,3秒かかります。この辺の感覚はHHKBのスリープから戻る動作によく似ています。僕はそれほど気になりませんが、ストレスに感じる人もいるかも知れません。

電源ボタンを押さなくても、どのキーからでも復帰して使えるのがシンプルで評価できる点でしょうか。

で、バッテリーの持ちですが、気持ちだけ常時オンモードより長持ちするかな、といった感じ。ほとんど変わらないと思います。データはないのであくまで感覚的なものですが。

結局、僕はカスタマイズの無線オフで30分。LEDオフにして使っています。

4,5日程度でバッテリーLowのサインがでるので、多少、早いなとは思いますが、電池を交換するより充電する方が楽だし、仮に出張中でもモバイルバッテリーはいつも持ち歩いているので、なんか安心して使えるかなと個人的には思っています。

あと、良いかなと思える設定。

まだ十分試していませんが、「電源オフモードで設定を1,2時間」に設定しておく方法。

1,2時間も使わなければ、オフになっているのは十分に予知できるでしょうから。

それほど、ストレスにならずに使えるかもしれません。

どれが最適かは、今後、答えを探っている段階でまだ答えはでていません。

悩ましいところです。

まとめ

ということで、欠点はほぼなくなり、非常に快適に利用できるようになっています。

メインキーボードの座はHHKBから完璧に変わってしまいました。

購入して数カ月して思ったのは

このキーボードはプロ仕様だということ。

APCの深さとか、バッテリーの仕様とか、キー配列の変更だとか、

こと細かくカスタマイズして自分好みの設定で使えます。

逆に、カスタマイズしないと使えない、とも感じます。

ただ、一旦カスタマイズしたら、あとはそうそう変更はしないので、ここまでカスタマイズが必要なのか、とも正直思います。

APCなんて、3.0mm固定で何も問題ないと思うし。見方によってはここまでカスタマイズが必要なのは、非常に使いにくいと言えるかもしれません。

そして、

30gか45gか、どっちが良いかという問題ですが、

家電量販店で両方の操作感を試してみたところ、個人的には45gをお勧めします。

45gの方が返ってくる反発力が強いので、小気味よく入力できます。

30gのでも悪くはないのですが、HHKBに慣れた身からすれば、多少ものたりなさを感じてしまいます。

そして、僕は色がブラックのモデルを買いましたが、今は白モデルもでてきたようなのでそちらが、良さそうに感じます(やはり、白のほうが見やすい)。

非常に完成された至高のキーボード。

キーボードの打ち心地にこだわる方、Mac、Windows、iPadなど複数の機器で併用して使う方には、おすすめかな、と思います。